[どうして外国人採用が必要になってきているのか]

多くの企業が外国人材を採用する理由として

「日本人の労働者が集まらない」を一番に上げていると

複数の人材派遣会社のアンケート調査で示されています。

それ以外の理由として「海外展開」や「ダイバーシティ」といった理由も示されていますがこれらは

「日本人の労働者が集まらない」に対して1/3程度の数のようです。

同様のアンケートで外国人材を採用したきっかけは

「国籍問わず優秀な人材を採用するため」が8割にも上るようです。

これは「日本人と外国人ではどちらが優秀か」という問いの答えにつながるものではなく

「日本語を覚えて日本で仕事をしようという外国人は熱意があり、優秀であることが多い」

と考えるのが自然でしょう。

監理団体である私たちの体感としても同じ水準の給与で比較すると、

外国人材の方が仕事に対して真面目であり真摯に働いています。

外国人材を受け入れている企業の声としても同様で

「外国人材の方が熱心に仕事を覚えてくれる」という声を主にいただきます。

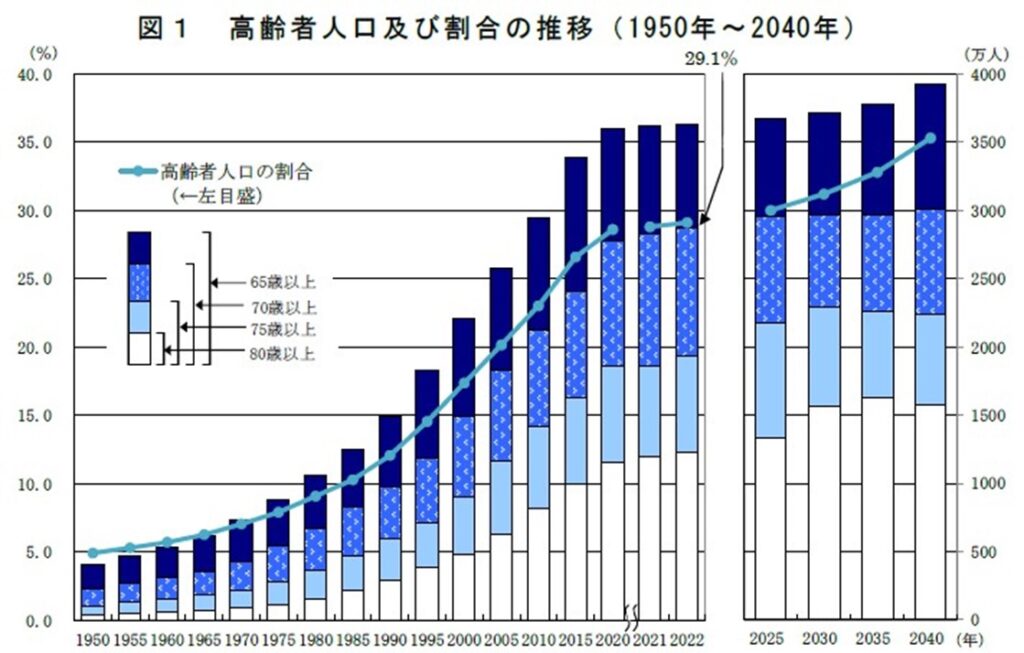

2025年を間近に控え、団塊の世代と呼ばれる年代の方々が後期高齢者の年齢に差し掛かる昨今、

同時に加速化している問題が少子化です。

日本の人口ピラミッドはこの10年間で釣鐘型からつぼのような形に移行しています。

現役で働く世代が年々少なくなっていく中、

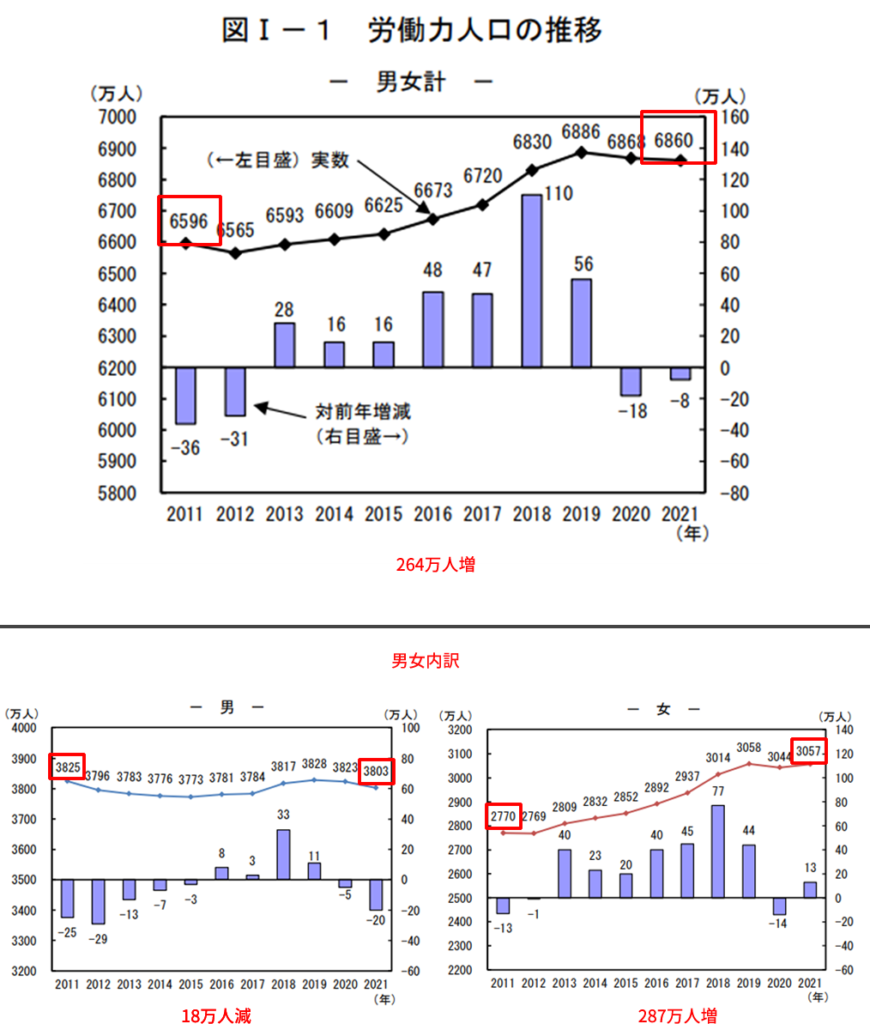

日本は女性の労働力人口の増加や高齢者の就業人数の増加によって

労働力人口は2011年から2021年まで約260万人ほど増加しています。

しかしそれ以上に医療・介護を必要とする高齢者人口増加の勢いは強く、75歳以上後期高齢者は2011年時点で1,471万人。

2021年では1,865万人(394万人増)です。

一例ですが認知症ひとつとって見ても2012年の認知症患者は462万人、2020年には約600万人と推計

(※厚生労働省:みんなのメンタルヘルスより引用)されており、

認知症患者が130万人以上増加しています。

とても260万人の労働力人口増加で賄えるものではありません。

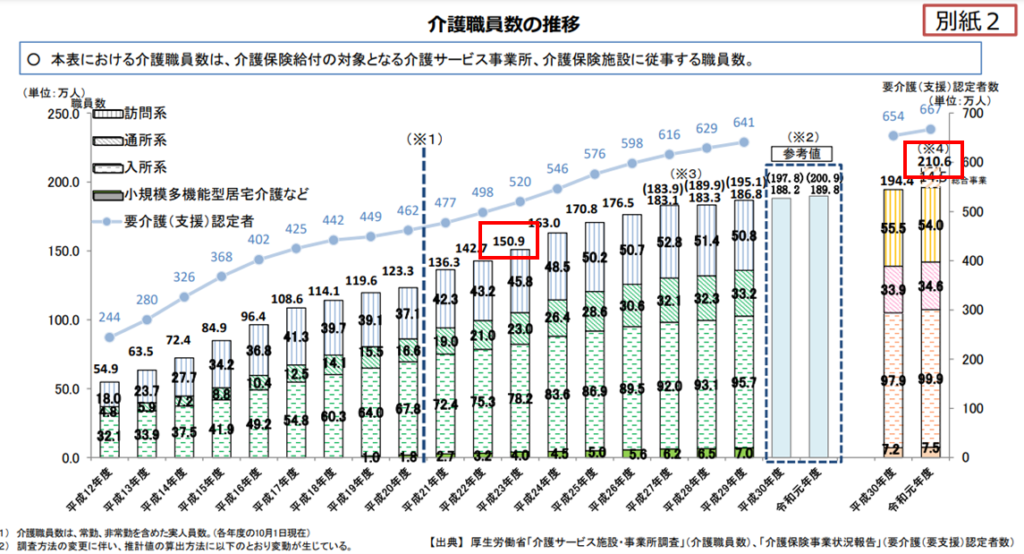

現実として介護職員は2011年から2019年までの間に約60万人増えておりますが

認知症患者増加数の半分に満たない、ということになります。

厚生労働省によると今後必要な介護職員は2023年度には約233万人、

2025年度には約243万人、2040年度には約280万人とされており、これからも求人数は増えていくことと想定されますが、

応募者の増加がそれほど見込めないため、外国人材の採用が求められています。

ここまで介護や福祉を主体に述べてきましたが介護業界だけに起こっていることではなく、

他にも建設、機械整備といった高齢化が進む有効求人倍率の高い職種は

外国人材を求められることが多く起こっています。

[外国人採用と日本人採用の違い]

ここに記載する内容は「日本にいる外国人材の採用」の場合となります。

1. 求人募集

2. 応募者の選考

3. 雇用契約

4. 社会保険や税の手続き

1. 就労ビザ事前調査

2. 求人募集

3. 応募者の選考

4. 雇用契約もしくは内定

5. 在留資格変更許可申請

6. 社会保険や税の手続き

まず一番はじめに「外国人が就労できる職種」かどうかを調査する必要があります。

就労ビザの許可が出ない職種もありますので採用活動をおこなう前に調査が必要になります。

建設現場や介護職では就労ビザではなく「特定技能ビザ」の取得を目指していただくことになります。

但し、「永住者」「永住者の配偶者等」「日本人の配偶者等」「定住者」のビザをお持ちの方はこの限りではありません。

合わせて在留資格変更許可申請を経て就労ビザを取得後、入社手続きという流れになります。

在留資格変更許可申請には

雇用契約書もしくは労働条件等が記載された内定通知書等のコピーの添付が必要ですから

こういった点を知らずに外国人採用を進めると許可まで手間取り、

必要な時期の人員増強が遅れたり雇用者を待たせてしまったりすることがあります。

こういった点が経営者・雇用主のみなさまからとても複雑で難しく、

専門的なアドバイスを必要だと言われるところとなります。

さらに、ここまではあくまでも手続き上の違いとなり、実際の採用活動では応募者の

・日本語でのコミュニケーション能力の確認が必要

・能力や適性を測る指標(学歴や資格)の違い

など仕事に直結する部分で日本人との違いや相手の理解に注力する必要があります。

この点を踏まえると経営者・雇用主のみなさまは制度やルール上のことは全てを理解する必要はなく、

大枠理解いただいて実務的な部分で応募者の適性判断に力を尽くしていただき、

事務的な部分は専門家の手を借りることは合理的であると言えます。

私たち公益財団法人 国際人材普及振興協会は外国人材の採用のことでのご相談を承っております。

なにかお困りのことがあればお問い合わせください。