総務省(令和4年 情報通信に関する現状報告の概要より引用)

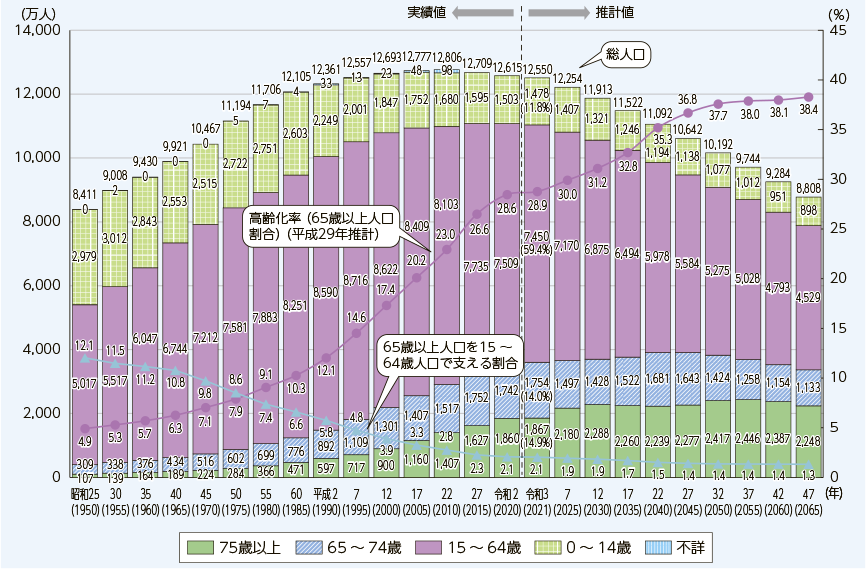

1993年に団体監理型の外国人技能実習制度が創設され、1995年以降ゆるやかに生産年齢人口が減少をはじまりました。以降、現在まで下降の一途を辿り2060年には5000万人を割ることが推計されています。

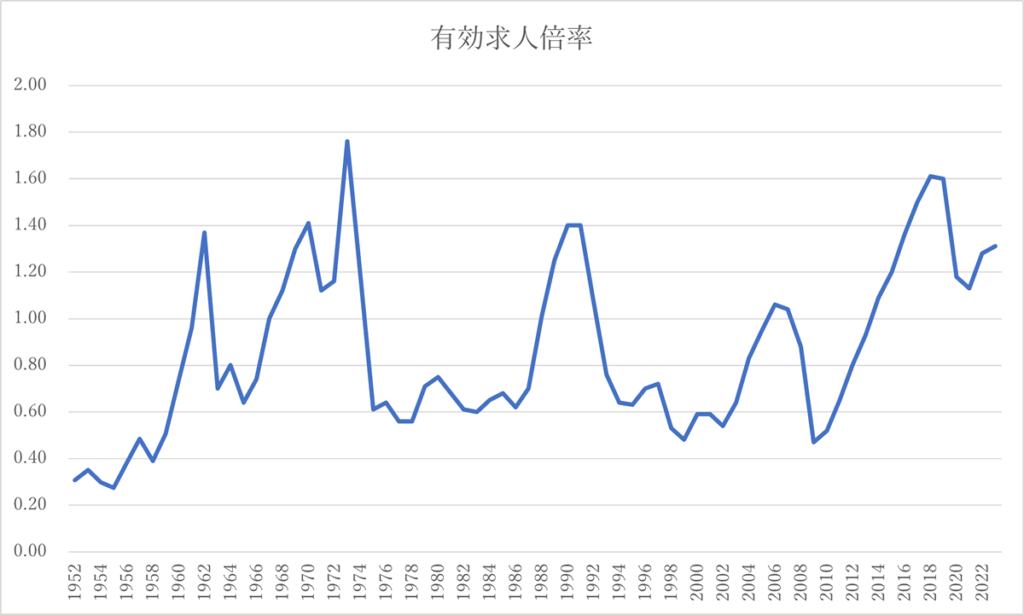

一方、1995年以降の日本はいわゆる就職氷河期の時代で有効求人倍率は1993年から2005年までの間、1倍を超えることはありませんでした。

※有効求人倍率は有効求人数を有効求職者数で割った値で、1は求人数と求職者数の均衡が取れている状態。

1を下回ると求人より求職者数が多く、人が余る状態となります。

独立行政法人労働政策研究・研修紀行(図1 完全失業率、有効求人倍率 より加工して引用)

一方、技能実習制度においては在留資格「技能実習生」が創設されたのが2010年、2011年以降団体監理型の外国人技能実習生の受け入れが拡大し、「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)に記載のように現在までその受け入れ人数はコロナ禍を除き、拡大を続けています。

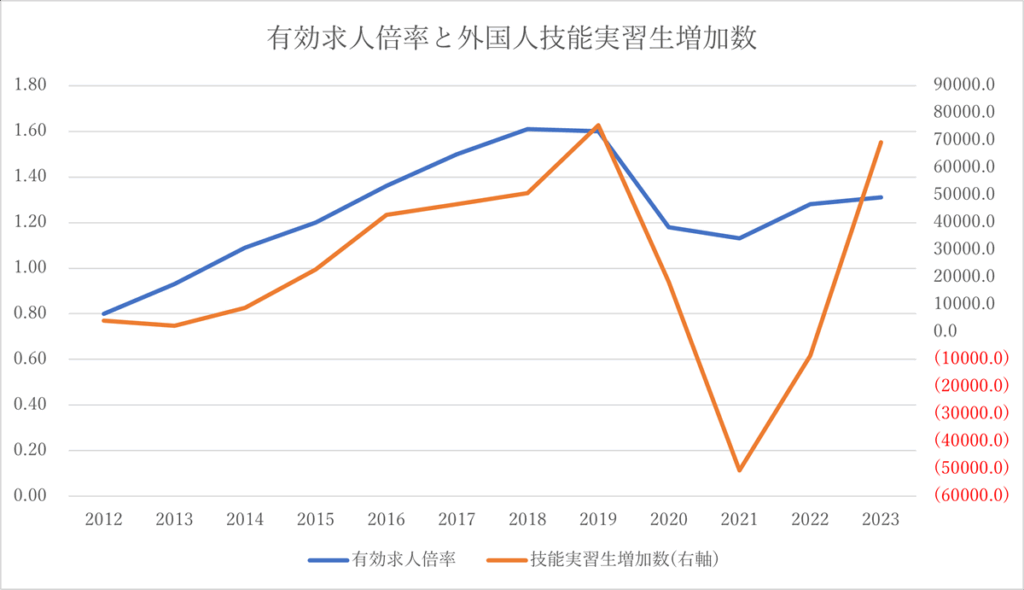

2012年以降の有効求人倍率と技能実習生の受け入れ人数をまとめてみますと以下のようになります。

厚生労働省(「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点))、独立行政法人労働政策研究・研修紀行(図1 完全失業率、有効求人倍率)を加工して引用

グラフからわかるように有効求人倍率の上昇とともに外国人技能実習生の受け入れ人数が増加していることがわかります。

外国人技能実習制度を利用して人材を受け入れるまでに送り出し国側での日本語学習や面接までの時間、受け入れ企業側での準備等、通常の求人活動に比べて時間がかかる要素が多いため、各企業は計画的な受入を実施しているため、有効求人倍率とともになだらかな変化をしていると考えられます。

業種別に令和5年の有効求人倍率と技能実習生の受け入れ職種を見てみると次のようになっています。

| 一般職業紹介状況(除パート) | 有効求人数 | 有効求職者数 | 有効求人倍率 | 技能実習生 |

| 農林漁業従事者 | 9,299 | 8,306 | 1.12 | 31080 |

| 建設従事者(建設躯体工事従事者を含む) | 50,872 | 7202 | 7.06 | 78343 |

| 製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) | 42,157 | 23003 | 1.83 | 101038 |

| 生産設備制御・監視従事者(金属製品)及び機械検査従事者、機械整備・修理従事者 | 41,826 | 11909 | 3.51 | 53036 |

※ 農業関係、漁業関係に従事する技能実習生は一般職業紹介状況の農林漁業従事者に、建設関係に従事する技能実習生は建設躯体工事従事者と建設従事者(建設躯体工事従事者を除く)を合わせた値に食品製造関係と繊維・衣服関係に従事する技能実習生は製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く)に、機械・金属関係に従事する技能実習生は生産設備制御・監視従事者(金属製品)と機械検査従事者と、機械整備・修理従事者を合わせた値に突合。

このように多くの人材が必要な仕事へ技能実習生が受け入れられています。

今後、制度が育成就労に変わるとこれまで技能移転のために人材受け入れていたものが、人材確保のために外国人材を受け入れられるよう制度が活用されるようになります。

今後育成就労制度が施行されていく中で、人材の受け入れに苦慮されている企業におかれましては中・長期的な目線で人材確保の手段として育成就労制度の活用を検討されてみてはいかがでしょうか。

私たちは企業の皆さまが外国人材を受け入れる際、不安に感じる点や懸念点を数多くの経験があり、ご相談を承ることができます。

今後、外国人材の雇用が選択肢に入るようでしたらお気軽にご相談くださいませ。